„…geben Sie doch einfach das Rezept zurück!“

Die Digitalisierung soll vieles leichter machen. Doch mit dem elektronischen Rezept tauchen auch Probleme auf, die es vorher nicht gegeben hat. Hat das Rezept einmal die Arztpraxis „verlassen“, und wurde eingelöst, so kann die Praxis nicht mehr so einfach nachvollziehen, was genau damit passiert ist.

Das ist aus datenschutzrechtlichen und ethischen Gründen übrigens gut so! Patient:innen haben ein Recht auf Privatsphäre und es darf nicht überwacht werden, ob oder wo sie ihr Rezept einlösen, oder ob sie es in den (digitalen) Müll schmeißen (lassen). Trotzdem gibt es im Alltag begründete Fälle, in denen die Apotheke mit Einverständnis der Patient:innen, Rücksprache mit der verordnenden Ärztin oder dem Arzt halten muss. Zum Beispiel weil ein Medikament nicht lieferbar ist oder etwas falsches verordnet wurde. Auf einem Papierrezept kann man solche Änderungen „heilen“, indem man sie schriftlich vermerkt und ggf. vom Arzt gegenzeichnen lässt, oder die Rücksprache dokumentiert. Bei E-Rezepten sind nachträgliche Änderungen an der ärztlichen Verordnung nicht mehr möglich. Ein neues Rezept muss her – Viele Arztpraxen stellen sich quer, wenn das alte Rezept nicht im Gegenzug zurückgegeben wird – dies ist gemäß den technischen Spezifikationen der gematik jedoch nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt möglich – und liegt nicht an der fehlerhaften Apothekensoftware oder dem ungeschulten Personal.

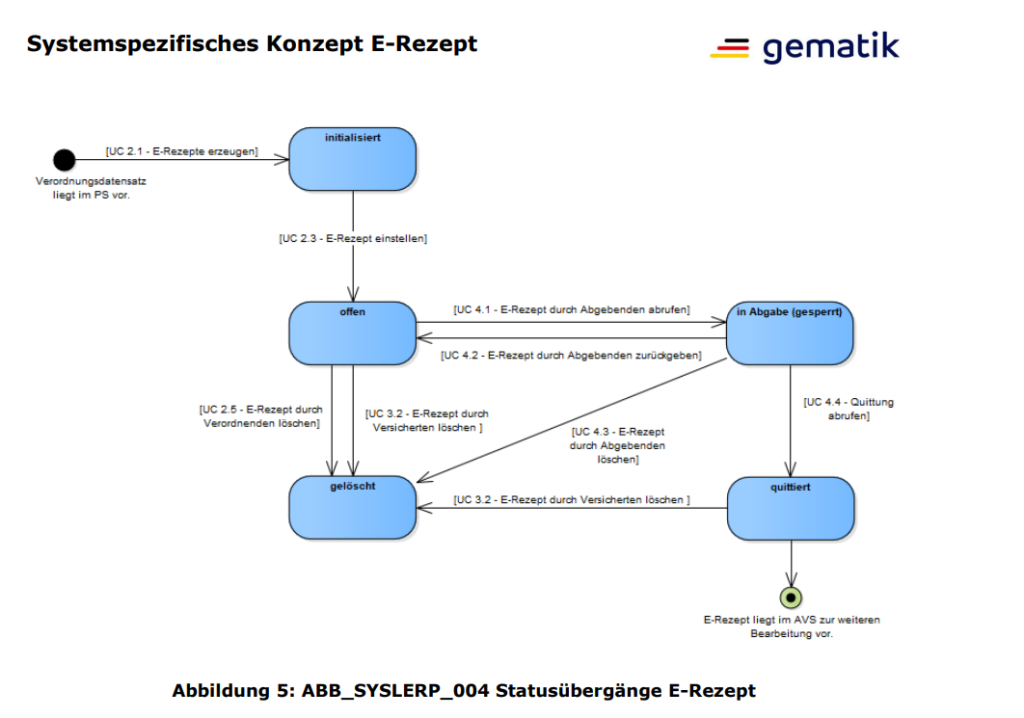

Mögliche Status von E-Rezepten

„Ein E-Rezept durchläuft während seines Lebenszyklus verschiedene Status.“ – so steht es auf Seite 20 des Systemspezifischen Konzepts der Fachanwendung E-Rezept“ – einer 106-seitigen .pdf-Datei der Gematik, die die technischen Grundlagen des E-Rezeptes darlegt. Eine Lektüre, die ich jedem empfehle, der beruflich mit E-Rezepten zu tun hat und die Hintergründe verstehen möchte.

Wie man in der Abbildung sieht, sind manche Status umkehrbar, einige jedoch „endgültig“. Nach Ausstellung und Freigabe des Rezeptes („offen“) kann der Patient es in einer Apotheke einlösen, die es dann abruft („in Abgabe“). Solange hier noch nichts weiter geschieht (Die Apotheke also nur ansieht, was verordnet ist, aber noch nichts abgibt), können die Apothekenmitarbeiter:innen das Rezept wieder zurückgeben – sodass es wieder „offen“ ist Der Arzt kann es dann zum Beispiel wieder löschen, oder die Patientin es in einer anderen Apotheke einlösen. Von „In Abgabe“ zu „Quittiert“ geht der Pfeil jedoch nur in eine Richtung! Das heißt, ist bereits ein Medikament abgegeben, bzw. der Vorgang abgeschlossen, ist es technisch nicht mehr vorgesehen und möglich, dieses Rezept „zurückzugeben“.

Vorteil: Rezeptänderungen ad hoc aus der Ferne möglich

Wird der Fehler – bzw. der Grund, warum etwas geändert werden muss – vor der Abgabe des Medikamentes bemerkt und kann aus dem Weg geräumt werden, ist es auf dem elektronischen Wege einfacher geworden: Anstatt das Papierdokument zu ändern und in die (vielleicht weiter weg gelegene) Arztpraxis fahren zu müssen genügt ein Anruf:

„Guten Tag, Sie haben Clarithromycin-Saft verordnet. Der ist leider nicht lieferbar. Welches andere Antibiotikum käme für Celine Meyer in Frage?“ – „Ich stelle ein neues E-Rezept über Azithromycin-Saft aus. Geben Sie mir das nicht benötigte Rezept zurück, dann kann lösche ich es.“

Vorausgesetzt, dass man die Arztpraxis sofort erreicht, ist damit in Sekundenschnelle der wartende Patient versorgt, und die Apotheke muss dem neuen Original-Papierdokument nicht hinterherrennen, um es abrechnen zu können. Eine neue digitale Verordnung kann ad hoc aus der Ferne ausgestellt werden.

Nachteil: Nachträgliche Änderungen – Vertrauensprobe

Nicht immer ergeben sich die Unstimmigkeiten aber bereits vor der Abgabe des Arzneimittels. Auch wenn sich die Menschen, die sich das „systemspezifische Konzept E-Rezept“ ausgedacht haben, das in der Theorie so vorstellen. Auch Ärzt:innen oder Praxisangestellte reagieren auf Anfragen häufig reflexartig mit Misstrauen und wittern Betrug zu Lasten des ärztlichen Budgets.

Dabei gibt es in der Praxis einige Beispiele ein, die alltäglich dazu führen, dass auch nach Belieferung (und Belieferung bedeutet dabei nicht, dass die Ware bereits die Apotheke verlassen hat, und abgerechnet wird – sondern lediglich, dass in der Kasse auf „Beenden“ gedrückt wird, und die technischen Prozesse im Hintergrund damit dem E-Rezept den Status „quittiert“ geben) Korrekturen notwendig sind.

Mit einem Papierrezept konnte die Apotheke in solchen Fällen schwarz auf weiß nachweisen, was geändert und auf dem Rezept abgegeben wurde, auch wenn der Fehler erst nach der Abgabe bzw. dem Bedrucken des Rezeptes aufgefallen ist. Nach vorheriger Rücksprache erfolgt eine schriftliche Dokumentation auf dem Rezept. Mit dem E-Rezept ist dies nun eine Black Box für die ärztlichen Kolleg:innen.

„Ich kann das nur ändern, wenn Sie das Rezept zurückgeben!“

Wie wir oben gesehen haben, ist dies ab diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Dies liegt nicht an unzureichend geschultem Personal oder schlecht programmierter Software, sondern ist so vorgesehen. Auch wenn uns ein ärztlicher Kollege in Apotheke Adhoc darüber belehrt, dass Apothekenmitarbeiter:innen gar nicht genug über die technischen Möglichkeiten aufgeklärt sind.

Hier einige praxisrelevante Fälle in denen die Verbesserung erst nach Beenden des Vorgangs erfolgt:

Beispiel 1: Nichtverfügbarkeit, Teilmengenabgabe zur Akutversorgung

Zum Beispiel: Ein Medikament, welches der Stammpatient Herr Schmidt gegen seine Autoimmunerkrankung dringend benötigt ist nicht lieferbar. Er muss morgen aber die nächste Spritze geben, es ist Freitagnachmittag und die Arztpraxis ist schon geschlossen. Nur lediglich eine kleinere Packung kann noch beschafft werden, davon ist allerdings auch nur noch eine lieferbar. Auf einem Papierrezept hätte man schreiben können: „6 Pens nicht lieferbar, zur Akutversorgung 3 Pens geliefert“ – somit hat die Ärztin die Kontrolle, dass schriftlich auf dem Rezept festgehalten ist, dass wirklich nur 3 Pens abgegeben wurden – und sie keine Schwierigkeiten bekommt, dass sie beim nächsten Mal schon wieder innerhalb kurzer Zeit eine neue Verordnung über das gleiche Präparat ausstellen muss.

Beispiel 2: Falsche Darreichungsform verordnet

Herr Müller soll statt Schmerztabletten neuerdings Schmerztropfen bekommen. In der Praxis wird versehentlich nochmal ein Rezept über die Tabletten ausgestellt, da diese als letztes in der Akte stehen. Der Patient löst das Rezept über sein Schmerzmittel in der Apotheke ein, und bemerkt erst, als er die Schachtel gerade in seine Tasche packen möchte, dass dies ja gar nicht die Tropfen sind, die er doch jetzt bekommen soll. – In der Kasse ist der Vorgang schon beendet, das Rezept ist schon bedruckt. Da das Arzneimittel die Apotheke noch nicht verlassen hat, ist es jedoch möglich, nach Rücksprache mit der Praxis das Rezept zu ändern und gegenzeichnen zu lassen. Oder ein neues zu bekommen, wenn man das alte in die Praxis zurück gibt.

Beispiel 3: Veraltetes Präparat verordnet – ungültiges Rezept

Frau Scholl bekommt vom Arzt Simvastatin 40 mg Q-Pharm verordnet. Das Präparat dieser Firma ist nicht mehr im Handel. Er ist zwar noch in der Datenbank gelistet, hat aber den Status „Löschartikel“. Solche Verordnungen gelten laut Rahmenvertrag als uneindeutige Verordnung und dürfen von der Apotheke nicht beliefert werden, anderenfalls droht Retaxation. – Genauso wie es in der Praxis trotzdem aus der Software übernommen werden kann, obwohl es nicht mehr existiert, fällt auch bei der Belieferung in der Apotheke nicht immer vorher der kleine Vermerk „Lö“ auf. Häufig wird der Fehler erst in der Rezeptkontrolle – der zweiten Kontrollinstanz bevor die Rezepte in die Abrechnung gehen – bemerkt. Das Rezept ist allerdings bereits bedruckt und in der Kasse erledigt. Auf das Papierrezept kann noch nachträglich die Änderung „laut Rücksprache Simvastatin 1A Pharma 40 mg“ vermerkt und das Rezept zum gegenzeichnen gegeben werden.

Beispiel 4: Vorgangswiederaufnahme mit vielen Positionen in einem Vorgang

Frau Hintz kommt in die Apotheke und bekommt neun Medikamente verschrieben. Sieben sind sofort an Lager, zwei müssen bestellt werden. Das Schmerzmittel wird als lieferbar zur nächsten Tour angezeigt, das Metoprolol ist im Moment defekt, sie hat aber auch noch genug Tabletten, dass sie warten möchte. Eine Stunde später ist das wichtige Schmerzmittel bei dem Großhandel, der heute noch eintrifft jedoch nicht mehr verfügbar. Der Vorgang muss wieder aufgenommen werden, um auf eine andere Firma zu wechseln. Bei der Vorgangswiederaufnahme kann es aus Versehen dazu kommen, dass das Metoprolol, was noch gar nicht beliefert ist, in der Kasse schon als beendet markiert wird. Somit ist dieses Rezept auch nicht mehr „zurückgebbar“. Dies ist der einzige Fall, in dem die Schuld gewissermaßen in der Apotheke liegt – wenn die Patientin doch in einer anderen Apotheke nach dem Metoprolol schauen möchte ist dies nicht mehr möglich. Ein Papierrezept was man aus Versehen bereits bedruckt hat, hätte man noch mit einem Korrekturetikett und Tipp-Ex zurückabwickeln können – oder eben physisch an die Praxis zurückgeben.

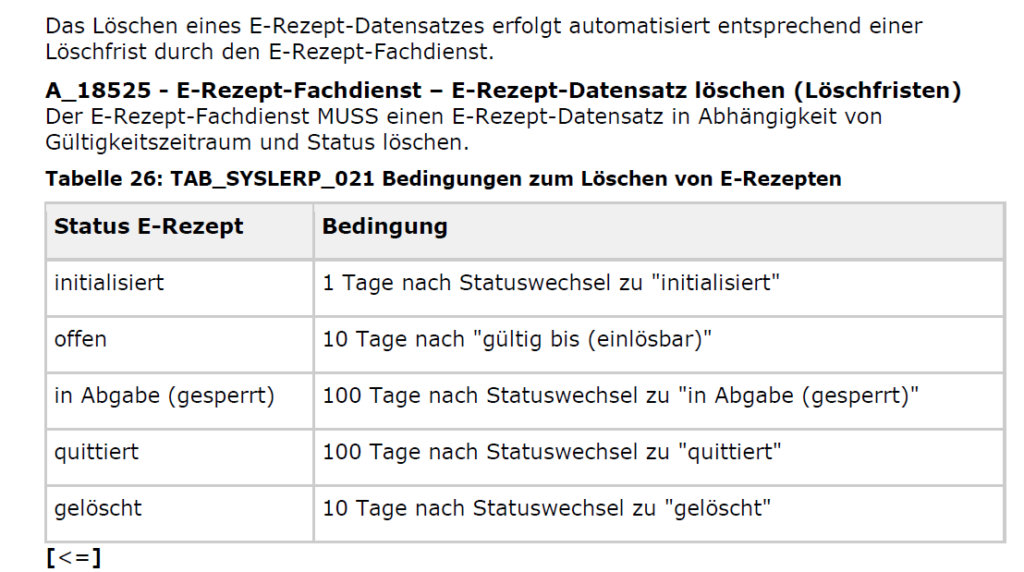

Beispiel 5: Sonderfall – Rezept-Verfall nach 100 Tagen

Wird ein E-Rezept ausgestellt, was nach 100 Tagen nicht beliefert wird, ist von der Gematik vorgesehen, dass dies nach diesem Zeitraum gelöscht wird. Das Rezept löst sich dann also in Luft auf, als wäre es nie dagewesen. Was sinnvoll ist, um Karteileichen zu verhindern, die ewig nicht eingelöst werden, wird in der Zeit der Lieferengpässe zum Problem. Denn gerade bei den Antidiabetika Ozempic oder Trulicity, bei denen seit 2023 ein massiver Mangel herrscht, müssen Patient:innen nicht selten länger als 100 Tage auf das benötigte Präparat warten. Ein Papierrezept wird nach mehr als 90 Tagen lediglich nicht mehr von der Krankenkasse akzeptiert. Dass es abgelaufen ist, und somit nicht abgerechnet wird, kann man beweisen, indem man es das Datum per Arztunterschrift aktualisieren lässt, oder das alte Rezept gegen ein neues tauscht. Das E-Rezept von solchen Vorgängen existiert einfach nicht mehr und kann somit weder zurückgegeben noch abgerechnet oder bearbeitet werden.

Das E-Rezept wurde lange angekündigt, immer wieder verschoben, und im Januar 2024 verpflichtend. Doch konkrete Anwendungsfragen, sowohl technisch als auch zur Abrechnung, ergeben sich erst im Learning by doing, ohne dass man sich auf jeden einzelnen Fall vorbereiten oder schulen konnte. Zumal in den Wintermonaten sowohl in Arztpraxen und Apotheken kaum jemand Zeit hat, sich bis ins letzte Detail in solch ein Großprojekt einzuarbeiten – zumindest nicht, während der Arbeitszeit im Praxisbetrieb. Wir wurden somit alle gewissermaßen ins kalte Wasser geworfen, und vor viele offene Fragen gestellt. Vor allem existenzielle wirtschaftliche: Wird die Krankenkasse die Verordnung vergüten oder bekomme ich nachträglich Regressforderungen, wenn irgendetwas formal oder technisch nicht korrekt abgearbeitet wurde? Denn Regresse und Retaxationen – also nachträgliche Leistungskürzungen – sind sowohl für Ärzte als auch Apothekerinnen Alltag. Wir sitzen also gewissermaßen im gleichen Boot, von dem Anfang Januar der Kurs noch gar nicht klar war. Statt gegenseitigem Misstrauen wäre es schöner, gemeinsam Schwächen im System zu erkennen und Lösungen für neue Prozesse kollegial zu erarbeiten.